台湾禅刹黄檗法脉溯源 | 走进黄檗

独家抢先看

内容提要:台湾佛教的本流是由福建鼓山及西禅二大禅寺传来,另一个重要法脉是福清黄檗寺。黄檗法脉对台湾寺院影响深远,台南的黄檗庵、开元寺,台北的泰山岩,彰化和台南的白龙庵等,多为黄檗山明末三大祖师密云圆悟、费隐通容和隐元隆琦法嗣所创或分炉至台。台湾佛教史上早期寺庙的创建,与黄檗法嗣的介入是分不开的。这种因地缘形成的法脉联系,使闽台佛教始终保持统一不可分割的法乳关系。

文/白撞雨

福清位于东南沿海之滨,东临台湾海峡,是祖国大陆距台湾最近的城市,最近处与台湾新竹仅有84海里。福清黄檗寺始建于唐代,一代禅宗祖师黄檗希运在此出家,后在江西宜丰创建黄檗寺,时有“天下两黄檗”之说。希运禅师传法于弟子义玄,义玄禅师在河北正定开山临济院,创建“临济宗”,为禅宗“五叶”之一,有“天下临济出黄檗”之说。临济一脉,远播至日本、朝鲜、新加坡等海外各地和中国台湾地区,在佛教界具有重要影响。

两岸黄檗法脉可谓同宗同源,具体落地的黄檗道场逾20座,有隐元禅师曾法孙继成法师重建的台南黄檗庵、黄檗费隐禅师法嗣行和法师开山的台南开元寺,隐元禅师法孙锐锋和尚重兴的安溪泰山岩分炉到台北的“八岩二庙”以及隐元禅师十三代法孙广钦法师在台北、台中、高雄开创的七座黄檗道场。这19座黄檗法脉寺院之外,尚有宜兰昭应宫、台南大天后宫也以其现在仍然供奉的“黄檗流芳”牌位及福建黄檗住持牌位,表明其黄檗法脉的归属。

一、史料中的台湾黄檗法脉

据江迅所撰“两岸四地佛教概况”一文称,“台湾佛教信徒五百万,居台湾各宗教之首,寺庙四千座,僧尼一万人”[1]。通过回溯台湾佛教的黄檗法脉源流,可以揭示两岸血浓于水的深厚法缘,表达两岸佛教界促进祖国完全统一的共同心愿。

清初,海峡两岸佛教往来频繁,福清黄檗山和台湾佛教的甚深因缘也起于此时。据林衡道主修、盛清沂纂修的《台湾省通志》[2]记载:台湾佛教“本流是由福建鼓山及西禅二大禅寺传来,另一派是福清黄檗寺。”梁湘润、黄宏介编《台湾佛教史》[3]记载:明永历年间,除了福州涌泉寺──临济宗的僧侣,对台湾寺院法脉影响深远之外,另有一个法脉,即是福清黄檗寺。

台湾学者谢汝诠在为林学周《台湾宗教沿革志》[4]所作之序言亦讲到:“(台湾佛教)其宗派多传自福建,衣钵实授自黄檗”。

连横所著《台湾通史》卷22“宗教志”记载:“至明郑时代,汉人所有之宗教同时并兴,佛教亦自此开始传布。……其宗派多传自福建,黄檗之徒实授衣钵,而斋堂则多本禅宗”。

佛光大学助理教授阚正宗在其《台湾佛教史论:中国佛教学者文集》中讲到:“(台湾)以僧侣为主的传统佛教,主要的传承为福建鼓山涌泉寺、怡山长庆寺,以及漳州南山寺,甚至在明(郑)时代也有福清黄檗寺的黄檗宗法脉。关于黄檗宗的来台,据传当时福清黄檗寺高僧隐元隆琦受日本邀请赴日传法,师徒一行东渡曾受郑成功的帮助,是否因为台湾与福清黄檗寺的互动关系,到了清康熙二十七年(1688)台南地区始有黄檗寺的建立。”

通过以上史料的记载,我们可以看到,两岸黄檗法脉是“同宗同源”的。具体而言,台南开元寺开山住持志中法师,其为“明第一代黄檗开法”密云圆悟祖师的法嗣。台南黄檗庵由隐元禅师法嗣继成法师重建。隐元禅师法孙锐锋和尚的泰山岩法脉,分炉至台北,形成一定规模。隐元禅师法孙、清黄檗第十代住持明谦惟吉禅师的福州白龙庵法脉,分炉至台湾的寺院有嘉义九天殿,台南市的西来庵、范思堂,高雄市的清德堂,以及全台的白龙庵。

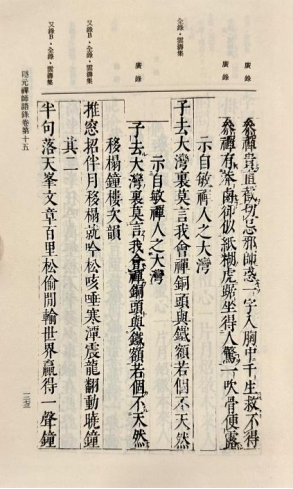

▲《新纂校订隐元全集》所收《隐元禅师语录》卷第十五书影(黄檗书院文献资料室供图)

二、隐元禅师黄檗法脉分炉至台湾

明末清初,台湾佛子与福清黄檗联系密切。

一是顺治元年,隐元禅师赠诗赴台的自敏禅人。隐元禅师于写过一首名为《示自敏禅人之大湾》[5]的诗偈:

子去大湾里,莫言我会禅。

铜头与铁额,若个不天然。

大湾,是当时人们对台湾的称呼。这位“自敏禅人”到台湾之际,隐元禅师赠以诗偈。

二是隐元禅师法孙锐峰和尚的安溪泰山岩法脉,分炉至台。锐峰和尚法名德林,晋江人,是唐末吏部尚书杨明珠之二十一世孙。在黄檗寺受戒并接隐元禅师弟子慧门和尚衣钵。康熙年间,锐锋和尚在黄檗山任西堂。康熙朝文渊阁大学士兼吏部尚书李光地,幼时被土匪林日胜绑票,一家12口被掳入永春船山岩,后经锐锋和尚援手方得救。多年后,李光地为答谢救命之恩,请锐锋和尚住持、重兴安溪“泰山岩”,此刹始建于宋绍兴年间,主供七古佛,开山始祖黄惠胜被宋高宗赐封为“显应祖师”,属黄檗法脉传承。

锐锋和尚住持泰山岩期间,一时缁素环绕,弟子几百指,其后代弟子多受戒于黄檗寺。乾隆年间,泰山岩分炉至台湾,仅台北县就建有主祀显应祖师的寺庙八岩二庙。规模最大的是“顶泰山岩”,位于台北县泰山乡,此地古名“崎仔脚”,因泰山岩而更名“泰山乡”[6]。

三是隐元禅师法孙、清黄檗山第十代住持明谦惟吉(1634-1706)禅师的白龙庵法脉分炉至台湾彰化、台南。1673年,隐元禅师于日本圆寂,明谦惟吉禅师时任黄檗山寺首座,于翌年夏奉寺命“出使日本,奔奠祖丧”[7],因等船五个月不果而回黄檗山。明谦惟吉的堂叔自光公原为黄檗山出家的耆宿,后住“福唐塔寺”(福清海口龙山之巅的瑞峰寺)。在其堂叔勉励下,明谦惟吉出家。其“本师”为黄檗寺监院良冶性乐(1600-1664),良冶性乐是隐元禅师住福清狮子岩时所剃度弟子之一。

康熙十六年(1677),明谦惟吉因兵变之故,从黄檗山离开,移居福州台江之苍霞洲,并且重兴白龙庵[8]。明谦惟吉作有《募重兴白龙庵》:白龙古剎久荒凉,风雨飘摇已十霜。自有布金大长者,拈来茎草福无量。明谦惟吉于诗中称白龙庵为古剎,却已风雨飘摇十年,因此期盼有坛越布施重建,福德无量,明谦惟吉并作《化瓦盖佛殿》,向大众募佛殿瓦盖:昔贤一笠盖如来,位镇山河实壮哉。今日可能伸隻手,多生福果自深培[9]。

康熙丁卯(1687)春,明谦惟吉受缙绅同黄檗山万福禅寺耆宿等请继席黄檗第十代法席,自1677年起住白龙庵,至此恰好十年。明谦惟吉住持黄檗山时间不长,据其行实记载:己巳(1689)七月“因徒子实冈西归苍霞洲,善信请师重住白龙庵”,可见易庵离开白龙庵时,是由其弟子实冈(?-1689)接任,而实冈却于翌年示寂。因此,信众请明谦惟吉重住白龙庵。明谦惟吉从1687年受请,1688年入院,到1689年退院,住持黄檗近三年[10]。明谦惟吉重住白龙庵十七年后,于康熙丙戌(1706)九月初一日圆寂,世寿七十三,其遗骨奉藏于黄檗山寺“三塔”之尊宿塔[11]。

白龙庵位于福州台江区苍霞街道地段,古时台江称“白龙江”,据传是闽越王在此钓得白龙而得名,后人在此建白龙庵,奉祀为救百姓而献身的五位书生,尊称其为“五灵公”。清道光版的《福建通志》载其所祀五帝:“设像五,其貌狰狞可畏。”在五灵公塑像前,还摆放着五尊高仅尺许的五灵公小型塑像,据说这是乡民去台湾离开福州时,将家中供奉的神像移供在白龙庵内。现在台湾各地的十余座五灵公庙,多由此分炉。台胞每年都要到福州白龙庵祖殿朝拜、进香[12]。

白龙庵中兴禅师、黄檗住持明谦惟吉圆寂20年后的雍正年间,侯官人萨学天任彰化教谕,将福州白龙庵五灵公移灵于彰化。白龙庵在台湾颇有影响,其中有台南县宁南坊供奉五显大帝,台南市正兴街50号的西来庵如意堂供奉五福大帝,高雄县凤山市和德里维新路46巷48号的白龙庵供奉五福大帝,彰化市白龙庵位于中央里中华路149号。在台湾,直接以“白龙庵”命名的主要有两座,一座在彰化,另一座在台南。彰化市的白龙庵创建于1868年,位于市内中华路147号,主祀五福王爷。当年,此处是福州工匠聚居处,自同治年间兴建以来,此庵一直是当地福州移民的会馆,因此也称“三山会馆”“榕兴堂”[13]。白龙庵见证了海峡两岸不可分割的亲缘和法缘。

三、隐元禅师法嗣在台开创和重兴黄檗道场

1947年六月,隐元禅师的第十三代法孙、泉州承天寺广钦照敬由厦门渡海到台北,从此弘化台湾南北,先后建立台北市新店广明寺、广照寺,台北土城镇日月洞、承天寺、广承岩和台中广龙寺、高雄妙通寺等道场,被认为是百年来一代宗师。黄檗法嗣广钦法师开创了台湾佛教中的承天寺派,承天寺派至今还保持着与闽南佛教的交流,可谓影响深远。

隐元禅师的曾法孙继成禅师,重兴台南黄檗庵。康熙年间的《台湾府志》[14]记载:“黄檗庵,在海会寺南数里,壬申年(康熙三十一年),灾于火;岁癸酉(三十二年),僧继成募缘重建”。

“僧继成”是谁?据山田玉田著《中国祖迹巡拜记》[15]记载,仲祺和尚住在福清黄檗时,在台的继成法弟曾来黄檗,仲祺和尚请其上堂说法。由此而知,“僧继成”是福清黄檗山“仲祺和尚”的法弟。

根据道光《黄檗山寺志》[16]记载,仲祺禅师是黄檗山清朝第十三任住持,在雍正元年(1723年)主持黄檗法席。仲祺禅师和其从台湾来的法弟“僧继成”,均为隐元禅师的曾法孙。

《黄檗仲祺禅师语录》[17]记载,仲祺禅师对继成法师来到黄檗寺,大加赞叹,他说:“我法弟成翁和尚破万里浪,远离台湾,荷一肩云蓦来黄檗”,使得“叠叠祖山增秀色,巍巍丈室愈风光”。仲祺禅师说,“法无定相,遇缘即宗;心无住着,随处圆融。是以高高峰顶立,平之有余;深深海底行,观之不足。”我们与历代祖师还相去甚远,需要“步步踏实地”。最后以“剑为不平离宝匣,药因疗病出金瓶”与继成法师共勉。

▲《黄檗仲祺禅师语录》书影(黄檗书院文献资料室供图)

《黄檗仲祺禅师语录》[18]还记载,雍正初年,“紫松禅师领台湾比丘尼宝法”,以及六位台湾信女“如淑、如珍、如续、如泰、陈二娘、蔡信娘”,来到福建黄檗山,设斋请仲祺禅师说法。

仲祺禅师称赞紫松禅师一行,“万里惊涛驾铁航”,真可谓“辅弼祖庭不惮劳”。仲祺禅师很谦卑,为其作长联一副:万水千山,冲寒冒暑,皆是为道而来,争奈黄檗无道可授;三年五载,沥胆披肝,皆是为法而往,争奈黄檗无法可传。

关于黄檗庵,绿珊盦撰《台南黄檗寺僧与天地会八卦教》[19]一文写到:“该寺于康熙三十一年,曾一次被大火烧毁……当时寺址,是在台南市大北门外(现在北门路中山公园东北省立第二中学校的旁边)。六十余年前,日本据台时,该寺己残破不堪,日本人把它全部拆去,改为育苗试验圃,后来又在那里建筑铁路局职员宿舍。……又据老里长说:寺的四围,茂林修竹,风景绝佳,是一个很清幽的所在。进入山门,有一小板桥,桥边有一株榕树,老干槎材,耸立空中。大殿三座,又有罗汉堂。正殿供奉黄檗禅师,并祀观世音菩萨。”

此文作者“绿珊盦”为台南人,真名为许丙丁,字镜汀,号绿珊盦主人,简署绿珊盦,另有绿珊庄主、录善庵主、肉禅庵主人、默禅庵主等笔名。出生于1900年9月24日,卒于1977年7月19日。1951年起任台南市文献委员,陆续发表文史考证专论数十篇。曾见有公众号将此文作者“绿珊盦”,搞成“缘珊盒”,将刊载此文章的《台南文化》,误为《台湾文化》。此谬似有必要指出,以免贻误后学。

四、“明第一代黄檗开法圆悟密云祖师”法嗣开山台南开元寺

福建分巡台湾厦门道高拱乾纂《台湾府志》[20]记载,黄檗庵“在海会寺南数里”。不仅“黄檗庵”是福建黄檗法脉道场,这个“海会寺”也是黄檗法脉开山。

海会寺在哪里?据《清光绪台湾通志》[21]记载:“海会寺,康熙二十九年建,在府治北六里许,旧为郑氏别馆。”此处府治,即为台南。明永历三十四年(1680),延平王郑成功长子郑经,为奉养其母董氏在此建造北园别馆,而在董氏去世后,该园遂废。康熙二十九年(1690),台湾镇总兵王化行与台湾巡台兵备道王效宗认为台湾缺少佛寺,遂在此兴建寺庙, 因为此地位于柴头港溪入海之处,所以命名为“海会寺”,又因为该寺为台湾第一座官建佛寺,便循唐玄宗所开之例,又称“开元寺”,是台湾最早创立的官方寺院。

《续修台湾县志》[22]中收有《始建海会寺记》,此文记载了修建海会寺的缘由、地理状况建成后的影响等。文中明确记载,海会寺的建造时间是1690年8月7日至1691年4月8日,并称:“会有僧志中者,自龆龀之年,皈依沙门,秉灵慧沉静之聪,函松风水月之味,从江右云游,来闻其事,愿募缘成之。于是同人各捐俸资,补葺门楹,重整垣宇,装塑佛像;始于庚午八月七日,成于明年四月八日,名曰‘海会寺’。”这段文献,明确记载海会寺的开山住持是志中法师。据台湾出版的《开元寺名僧列传》[23]和《北园别馆与海会寺》[24]等有关资料得知,志中法师为福建泉州人,号能禅师,别号行和,资性颖悟,秉性灵敏,自幼出家,住泉州承天寺数年,通晓佛理,喜云游四方,渡海来台南。时逢建造海会寺,他积极参与,四处募缘。寺院建成后,志中法师被推举为开山第一代住持,三年后退隐闭关修行,对台湾佛教修行产生深远影响。

志中法师的法脉传承,据台南开元寺书记郑卓云1930年所撰的手稿本《台湾开元寺志略稿》[25]记载:“自志中大师开山以来,代代皆禅宗一脉之相承,源源本本以传涅槃妙心系统,则由天童密祖法裔而之南海普济寺传之鼓山涌泉寺。”

福建广播电视大学何绵山教授认为,这里的“天童密祖”,“指的是密云圆悟,为明代临济宗僧,字觉初,号密云,谥号“慧定禅师”,生于1566年,示寂于1642年。密云圆悟的弟子通容法师,字费隐,福建福清人,生于1593年,示寂于1661年。”[26]崇祯三年三月,密云圆悟禅师住持福建黄檗山万福禅寺,道光《黄檗山寺志》称其为“第一代住持开法密云圆悟禅师”。费隐通容法师,是密云圆悟弟子,为临济正宗第三十一世。何绵山教授认为:“志中法师法号‘行和’,与通容法师弟子以‘行’为法号相符;从地域上看,通容法师弟子曾在福建行法,符合志中法师泉州府僧的活动范围;再从时间上看,志中法师是1690年左右来台,也符合其作为通容法师弟子的活动时间。由此推断,志中法师或是通容法师的弟子,为临济宗第三十二代法孙。但不管怎么说,志中法师祖孙三代或四代为密云派下,是无疑问的。”费隐通容禅师嗣法弟子有64人,首嗣为隐元禅师,其他有行玑、行弥、行元等,至少有近50人以“行”字为法号,志中法师法号“行和”,与此相符。

如今,开元寺中有一口高70厘米、直径105厘米,重800公斤的古钟,上面铸有志中法师的出关偈:“独坐钉关给善缘,募钟立愿利人天;一声击出无边界,同种功德亿万年。”落款是“康熙三十四年”,这是台湾年代最古的铜钟。

五、两块现存的黄檗禅师牌位,说明两处道场的黄檗法脉归属

一是宜兰昭应宫的“黄蘗流芳”牌位[27]。记载着黄檗山的僧侣:开兰第一代顺寂沙弥光石玉公、开山临济正宗顺寂沙弥秋桐月公、临济正宗愿成承公一位、临济正宗三十九世上西下崑峨、临济正宗四十一世比邱正昌隆、示(顺)寂沙弥建章号德公、妙香恩公、六乙就公、明琳荣公、香琳觉公之莲座。

二是台南大天后宫现存牌位——“第一代泉州开元当山示寂传临济正宗第三十四世主席黄檗四堂志戴良准紫云弘开戒法标大和尚莲座”[28]。这个牌位供奉的“良准”大和尚,即黄檗山清朝第14代住持良准明标(1652-1734)。

以上两块现存的黄檗祖师牌位,清楚表明了这两处道场黄檗法脉的归属。

六、台岛佛教与清初平潭禅刹的黄檗高僧有渊源

康熙元年(1662年)初,郑成功收复台湾后,不少福建人迁移到台湾,福建的本土信仰也随之被带到了台湾。此外,台湾的佛教和民间信仰,还与清廷统一台湾后,实施的“戍兵换防”制度有关。

“平潭禅寺,镇海其最著也”,这是镇海寺清代《重建后殿碑记》碑文开篇的一句话。镇海寺作为平潭最著名的寺院,与福清黄檗山有着很深的渊源,清廷平定台湾后,派兵驻防澎湖列岛和台湾,在平潭和台湾之间实行戍兵换防,每三年换班一次,持续200余年。当时,在两地轮流驻防的兵勇,为祈求神灵保佑,就到镇海寺等寺院拈香祈福,把平潭民间习俗和宗教信仰,带到了台湾的驻防地,兴建起佛教、道教、妈祖、城隍的祭拜场所。海坛水师与台湾、澎湖戍兵换防守土的这段历史,是台湾佛教发展的一大因缘。这些分炉出去的香火庙宇,至今仍有信徒前往平潭佛教寺院寻根拜谒。清初,镇海寺作为平潭最大的寺院,两任住持皆为黄檗山隐元禅师法嗣,从这个背景来看,平潭镇海寺是黄檗法脉入台的一大因缘。[29]

崇祯十七年,隐元禅师专程来镇海寺说法。清初,是隐元禅师弟子常熙兴燄禅师重建了被“迁界禁海”毁掉的镇海寺。《檗宗谱略》[30]“眠牛山镇海寺常熙燄禅师传”记载:“常熙禅师,于海南眠牛山,大建镇海寺”。平潭又称海坛岛,有的古籍中称“海坛”为“海南”。故“海南眠牛山”镇海寺,指的就是平潭的镇海寺。隐元禅师东渡后,常熙禅师为黄檗寺首座,虽然垂老,但领众上堂,“俨如泰岱之峙众山之上”。

《黄檗东渡僧宝传》[31]有“惟一禅德”一条,记载惟一道实乃福州府侯官县郑氏子,以清直、谨谦、至孝闻名乡里。在黄檗山隐元禅师座下薙发,后至平潭镇海寺,潜修密练,大有所得。顺治十一年(1654)随隐元禅师东渡,第二年回国。

1661年6月,高泉性潡为庆祝隐元禅师七十寿诞东渡日本,惟一禅师同行。1926年出版的《中国祖跡巡拜记》[32]“黄檗寺”一节里,记载了惟一道实禅师先后两次东渡,以及惟一道实禅师在平潭镇海寺的故事。惟一道实禅师第一次东渡后,第二年便回到福建黄檗寺。崇祯十三年(1656),寓住平潭眠牛山镇海寺。在镇海寺的时候,惟一道实禅师赤脚露顶,每日唱诵《华严经》拜千拜,一日也未曾荒废。有一天,贼船来袭,当地和尚劝他赶紧躲一躲,禅师根本不为所动,说我一贫僧,一无所有,若要取我性命,拿去便是。之后,便像往常一般大声诵读《华严经》,过了不久,黑旋风忽起,砂砾飞舞,树木连根拔起,贼船顷刻不见了踪影。由此,人人都愈发敬佩惟一禅师的功力。

七、日本黄檗宗高僧来福建黄檗巡拜后对两岸黄檗的评述

1925年4月至6月,日本黄檗宗管长、大本山万福禅寺第四十六代管长隆琦大雄,带领黄檗宗僧侣山田玉田、阪田金龙、安部禅梁三人,前往福建古黄檗礼祖拜塔,走访中国多处佛教圣迹,考察黄檗文化源流。

4月22日傍晚,隆琦大雄一行到达基隆港,先后参访嘉义、高雄的各宗寺院。在台南,专程巡礼黄檗法脉道场开元寺,参拜各个殿堂。4月27日傍晚,乘船前往福州,30日下午到达福清黄檗山万福寺,登黄檗祖庭拜塔礼祖。之后游历苏杭、河北、北京、吉辽,以及朝鲜等地,6月28日回到日本。

第二年,其随行人员黄檗真光院主山田玉田和尚执笔,写下《中国祖迹巡拜记》[33]。这部书还提到,台湾的紫松禅师,曾率领台湾比丘尼实法信女、如淑、如珍等人登黄檗。山田玉田认为,隐元禅师东渡得到郑成功帮助,基于这点来考虑,“当时福建黄檗的势力波及到台湾”,“这也是当然的事情”。

《中国祖迹巡拜记》[34]一书最后,是隆琦大雄古黄檗拜塔之行所作诗偈,从中颇能感受两岸黄檗曾经的关联:楖栗横担望青空,草鞋跟断水西东。朝游台北知文化,暮入闽南觉古风。檗岭寻芳先圣路,径山拾翠后生通。燕京停锡添精彩,鲜满收来感莫穷。

注释:

[1]、香港《亚洲周刊》第20卷第17期。

[2]、张炳楠监修,林衡道主修,盛清沂纂修《台湾省通志》,“台湾省文献委员会”1973年6月出版。

[3]、梁湘润、黄宏介:《台湾佛教史》,行卯出版社1993年5月版.

[4]、台北:台湾佛教月刊社,1950。

[5]、(日)平久保章编《新纂校订隐元全集》之《隐元禅师语录》卷第十五,开明书院1979年版。

[6]、安溪湖头泰山岩编《泰山岩》。

[7]、《黄檗易庵禅师语录》之“行实”,《径山藏》第209册,北京:国家图书馆出版社,2016年,页619。

[8]、《黄檗易庵禅师语录》之“行实”,《径山藏》(2016),第209册,页619。

[9]、《黄檗易庵禅师语录》,《径山藏》(2016),第209册,页629。

[10]、黄绎勳:《黄檗山寺第十代住持易庵禅师生平思想略探》,《第三届国际黄檗禅论坛学术论文集》,2023。

[11]、《黄檗山寺志·第十代明谦惟吉禅师》:“清第十代住持开法易庵谦和尚舍利塔在三塔中圹。”《中国佛寺史志汇刊》,第三辑,第4册,页233。

[12][13]、张鑫元:《跨越海峡的五显信仰》,《福州文史资料33》,2015年12月。

[14]、康熙三十五年刊、高拱乾等纂《台湾府志》卷九“外志·寺观(附宫庙)”。

[15][32][33][34]、山田玉田:《中国祖跡巡拜记》,宇治黄檗真光院,1926年9月。

[16]、林观潮标注《中日黄檗山志五本合刊》,2018年7月,宗教文化出版社,P254。

[17][18]、杨廷选序、维彬等助金《黄檗仲祺禅师语录》卷一。

[19]、《台南文化》,1953年9月第3卷第2期P29-32

[20]、“台湾文献丛刊065” ,高拱乾纂辑《台湾府志》。

[21]、蒋师辙、薛绍元:《清光绪台湾通志》“杂识”,“台湾省文献委员会”1956年印行。

[22]、薛志亮修,谢金銮、郑兼才纂《续修台湾县志》卷七,嘉庆十二年刻本。

[23]、曾景来:《台湾的迷信与陋习》,武陵出版有限公司1998年2月版,第313页。

[24]、卢嘉兴《北园别馆与开元寺》,《古今谈》第27、28期抽印本,第4页。

[25]、郑卓云:《台湾开元寺志略稿》,台南开元寺1930年稿本。

[26]、何绵山:《台湾佛教史上早期寺庙与福建僧人的关系》,《佛学研究》2009年第18期。

[27][28]、阚正宗:《台湾佛教新史》之八 “清代来自黄檗山僧侣”,《人间佛教》学报·艺文,第二十六期。

[29]、白撞雨:《平潭岛的黄檗故实》,2023年7月10日《侨号》。

[30]、仙门净寿:《檗宗谱略》,元禄十二年“京一条板木屋治右卫门藏版”。

[31]、山本悦心著,王慧杰译:《黄檗东渡僧宝传》,日本黄檗堂出版。

内容来源:2024年5月6日《海峡都市报》“海都新闻”

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”