本性法师《一月映万川》:看话禅法的禅法概述

独家抢先看

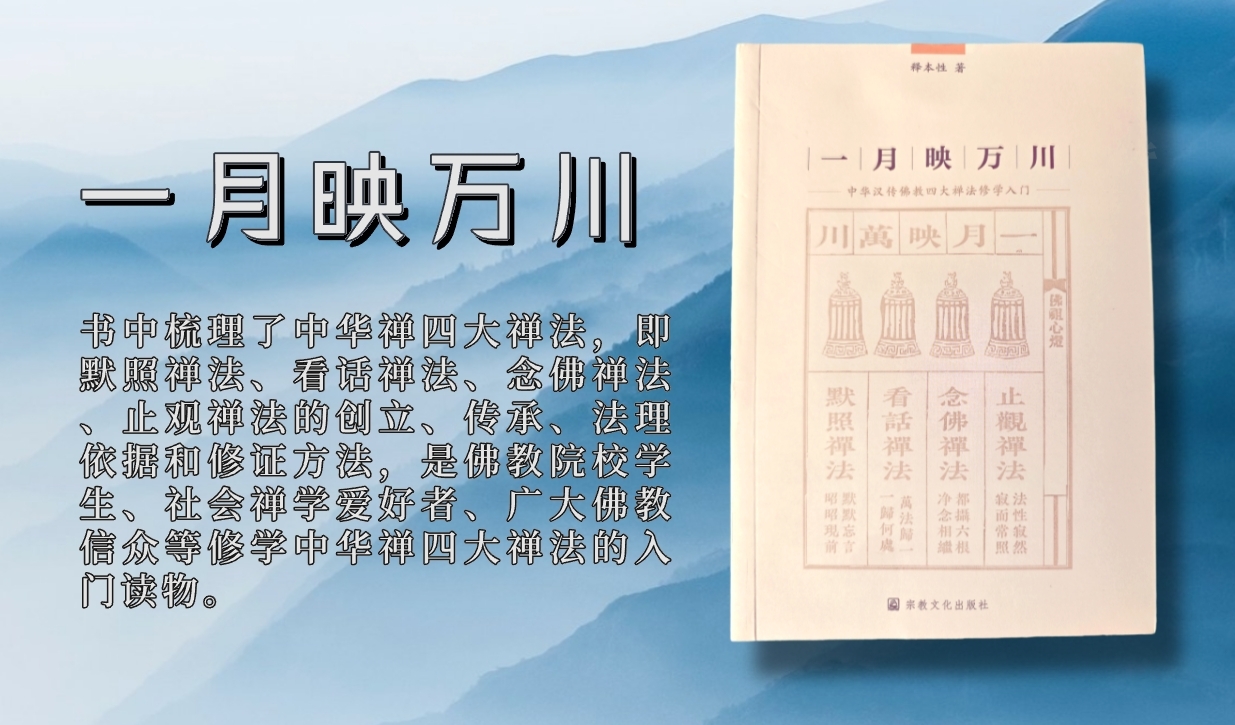

本文出自宗教文化出版社出版的《一月映万川——中华汉传佛教四大禅法修学入门》。书中梳理了中华禅四大禅法,即默照禅法、看话禅法、念佛禅法、止观禅法的创立、传承、法理依据和修证方法,是佛教院校学生、社会禅学爱好者、广大佛教信众等修学中华禅四大禅法的入门读物。以下为原文部分摘录:

禅宗的主旨在于直指人心,见性成佛。但是如同禅门五宗创始阶段那样机锋、棒喝之下,就明心见性的上根利智之人,后世渐渐少了,大部分的学人必须要老老实实下苦功夫,日久岁深,方能成气候。看话禅法(又名话头禅法)是宋代以来中华禅的主要修行法门。“念佛是谁?”“拖死尸是谁?”“万法归一,一归何处?”“如何是父母未生前本来面目?”“狗子有无佛性?”等等,是千年禅门最常见的狮子吼。

禅门高僧虚云老和尚曾说:

什么叫话头?话就是说话,头就是说话之前。如念“阿弥陀佛”是句话,未念之前,就是话头。所谓话头,即是一念未生之际;一念才生,已成话尾。这一念未生之际,叫做不生、不掉举、不昏沉、不着静、不落空,叫做不灭。时时刻刻,单单的的,一念回光返照,这“不生不灭”,就叫做看话头,或照顾话头。参者,参看义,故凡禅堂都贴着“照顾话头”四字,照者反照,顾者顾盼,即自反照自性。以我们一向向外驰求的心回转来反照,才是叫看话头。【1】

单提一念,只参当下的这个一念何处生、何处灭,于行住坐卧一切时中,念兹在兹。如参“念佛是谁”,就单提“念佛是谁”的一念,此念念念相续,无有间断。有朝一日,生起疑惑,小疑小悟,大疑大悟,疑心破处,生灭心灭,见自本性。看话禅法是在禅宗兴盛发展过程中逐渐形成的,在宋代大慧宗杲禅师以前即已初显萌芽。

一般将此禅法的渊源追溯到唐代的黄檗希运禅师(?—855),认为他是禅宗史上第一个将赵州“无”字话头提出来参究的禅师。黄檗希运禅师的《宛陵录》中记载:若是丈夫汉,看个公案。僧问赵州:“狗子还有佛性也无?”州云:“无。”但二六时中看个无字,昼参夜参,行住坐卧,着衣吃饭处,阿屎放尿处,心心相顾,猛着精彩,守个无字。日久月深,打成一片,忽然心花顿发,悟佛祖之机,便不被天下老和尚舌头瞒。【2】

明代高僧云栖祩宏大师对这一公案的评价是:“此后代提公案看话头之始也。”北宋杨岐派禅僧五祖山法演(?—1104),也曾于上堂时举赵州“无”字话头,引导僧众参究:

上堂举。僧问赵州:“狗子还有佛性也无?”州云:“无。”僧云:“一切众生皆有佛性,狗子为什么却无?”州云:“为伊有业识在。”师云:“大众,尔诸人寻常作么生会?老僧寻常只举‘无’字便休。尔若透得这一个字,天下人不奈尔何。尔诸人作么生透,还有透得彻底么?有则出来道看。我也不要尔道有,也不要尔道无,也不要尔道不有不无,尔作么生道?珍重!”【3】

这一“无”字公案,不能说有,也不能说无,也不能说非有非无,不能用意识分别,不能靠思维分析,不能靠语言解释,而唯有参究方可透得此关,得大自在。

不过在禅宗的早期阶段,学徒根性大多较为猛利,祖师大德接引学人,用棒、喝、踢、打、瞪眼、沉默、竖起一指、画个圆相等手段,机锋棒喝盛行,接引学人,形式活泼,甚至有南泉斩猫、丹霞烧佛以及有呵佛、骂祖等惊世骇俗之举,都是令学人妄想粉碎,截断情识,本性现前。参话头的方法只是偶尔用之。

禅宗史上,大力提倡看话禅,并对后世产生重大影响的,是宋代的大慧宗杲禅师(1089—1163)。在当时,文字禅一时风靡,禅宗表面上出现了一定的繁荣,但同时,明心见性的根本目标也逐渐被模糊,变成了文字游戏,玩弄辞藻,解决不了最关键的生死问题。同时,一些修习默照禅法的修行人由于理念错误,执著枯坐,贪图止境,成为断见死禅。大慧宗杲禅师这时候独竖一帜,大力提倡看话禅,主张一心看个话头,脱离语言文字,致力于真参实证,明心见性,正是要对治文字禅的弊端,对应参学默照禅的偏差。

大慧宗杲禅师对当时的禅风评议道:“今时学道人,不问僧俗,皆有二种大病,一种多学言句,于言句中作奇特想。一种不能见月亡指,于言句悟入。”另有一种“默照邪禅”,只教人静坐,而不求妙悟,“教中谓之谤大般若,断佛慧命人,千佛出世,不通忏悔”。

当时的默照禅主要流行于南方福建一带,学修而未能真正悟入默照禅的学人也最多。大慧宗杲禅师入闽,到福州等地弘法,便大力抨击默照邪禅,他说:“而今诸方有一般默照邪禅,见士大夫为尘劳所障。方寸不宁,怗便教他寒灰枯木去……此风往年福建路极盛。”

大慧宗杲禅师倡导:参话头是最佳参禅的途径。他第一个系统而完整的提出了以“看话禅”为主的悟道方法,让禅与日常生活结合,达到知与行的统一,用以吸引更多的士大夫、居士群体参与到禅宗的实践中来,以专事修理混乱的禅林,解决文字禅的弊端以及对默照禅的误解误修。他认为“看话禅”是“盲人手中底杖子”“破生死疑心底刀子”“摧许多恶知恶觉底器仗”。

看话就是参究“话头”,而“话头”就是“问题,疑问”。

他特别强调对“生死大事”的参究,强调要究明“生从何处来,死从何处去”,只有“知得来去处,方名学佛人”。“生死大事”乃是佛法的根本,生命的根本。

宗杲把“疑”作为参究的条件,开悟的前提。他认为不疑不悟,小疑小悟,“大疑之下,必有大悟”。

所谓“千疑万疑,只是一疑。话头上疑破,则千疑万疑一时破,话头不破,则且就上面与之厮崖。若弃了话头,却去别文字上起疑、经教上起疑、古人公案上起疑、日用尘劳中起疑,皆是邪魔眷属”。

宗杲所提出的话头有“庭前柏树子、麻三斤、狗子无佛性、干屎橛、一口吸尽西江水、东山水上行”等六七个,他最重视的还是“赵州狗子无佛性”这一话头。他曾引此公案说:

只这一(无)字,便是断生死路头底刀子也。妄念起时,但举个无字,举来举去,蓦地绝消息,便是归家稳坐处也。

僧问赵州:“狗子还有佛性也无?”州云:“无。”此一字子,乃是摧许多恶知、恶觉底器仗也。不得作有无会,不得作道理会,不得向意根下思量卜度,不得向扬眉瞬目处垛根,不得向语路上作活计。不得飏在无事甲里,不得向举起处承当,不得向文字中引证。但向十二时中,四威仪内,时时提撕,时时举觉。【4】

宗杲认为,“无”字话头,是摧伏邪知邪见的锐器,必须放下语言文字和意识思维的分别,于行住坐卧,于每时每刻,提起此话头,不断参究,如咬铁球似的,紧紧地咬着,直到咬碎为止。参话头是“得力处乃是省力处,省力处乃得力处”。

由于大慧宗杲禅师的努力,看话禅逐渐成为禅宗重要的参究方法,对宋朝以后禅宗的发展有着巨大影响。

看话禅后来的传人无门慧开禅师(1183—1260)在他的名著《禅宗无门关》中,将“无”字话头列为第一则,并说:“将三百六十骨节,八万四千毫窍,通身起个疑团,参个‘无’字,昼夜提撕。”慧开将“无”字,称为“禅宗无门关”,认为“参禅须透祖师关,妙悟要穷心路绝”,把对“无”宇公案的参究,看作是参禅开悟的关键。

宋朝重文轻武,文官体制成熟完善,官僚士大夫阶层空前壮大,加之两宋之际金国入侵,边患不断,社会动荡,政局变幻,很多文人士大夫投身佛门寻找心灵的栖息地,他们归心禅学,参禅之风盛行于士大夫之中。

然而在大慧宗杲禅师看来,士大夫参禅普遍存在着几种通病:其一,“好静恶闹”,喜欢逃到闲静之地闭门静修,不能在红尘中历练。其二,重“口议心思”,喜欢玩弄文字理论,没有真正的修证和受用、力量。“士大夫学道,多不著实理会,除却口议心思,便茫然无所措手足。”其三,自作聪明,“知见太多”。“士大夫学此道,不患不聪明,患太聪明耳。不患无知见,患知见太多耳。”

大慧宗杲禅师认为,士大夫“好静恶闹”,逃避社会现实,放弃了忠孝节义等社会人伦的责任和义务,违背人道;自作聪明,“知见太多”,“口议心思”,只是在心意识中打转,世智辩聪,是学道的大障碍。解决士大夫这些问题的最佳方法是“看话头”。

“看话头”不分静处闹处都可以进行,把世间和出世间统一起来,在忠君孝亲、尽社会之责和人伦之情的同时,又能消除内心的烦躁和苦恼。“看话头”能截断知见情识,防止陷入种种邪见妄解,直悟佛道,既简便又踏实。因此“看话头”是士大夫学佛参禅的最适合的方法。

他说:

禅不在静处,不在闹处,不在思量分别,不在日用应缘处。然虽如是,第一不得舍却静处、闹处、日用应缘处,思量分别处参,忽然眼开,都是自家屋里事。

若以静处为是,闹处为非,则是坏世间相而求实相。离生灭而求寂灭。好静恶闹时,正好着力,蓦然闹里撞翻静时消息,其力能胜竹椅蒲团上千万亿倍,但相听,决不相误。【5】

大慧宗杲禅师以《法华经》中“一切治生产业皆与实相不相违背”的思想,来引导学人在生活中积极的参悟,而不是脱离现实生活一味的消极枯坐。

他开示说:

俗人在火宅中、四威仪内,与贪欲瞋恚痴为伴侣,所作所为、所闻所见,无非恶业。然若能于此中,打得彻,其力却胜我出家儿百千万亿倍。打得彻了,方可说烦恼即菩提、无明即大智。本来广大寂灭妙心中,清净圆明,荡然无一物可作障碍,如太虚空一般,“佛”之一字亦是外物,况更有尘劳烦恼恩爱作对待耶?在火宅中打得彻了,不须求出家。造妖捏怪,毁形坏服,灭天性,绝祭祀,作名教中罪人,佛不教人如此,只说“应以佛身得度者,即现佛身而为说法;应以宰官身得度者,即现宰官身而为说法”。乃至“应以比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身得度者,即皆现之而为说法”。又云:“治生产业,皆顺正理,与实相不相违背。”但只依本分,随其所证,化其同类,同入此门,便是报佛深恩也。【6】

他指出,土大夫在参禅的同时,照样可以读书看史、修仁义礼智、侍奉尊长、提诲学者、吃粥吃饭、应酬往来,将出世间的禅与现实社会生活结合,体验“儒即释、释即儒,僧即俗、俗即僧,凡即圣、圣即凡,我即尔,尔即我,波即水,水即波,酥酪醍醐搅成一味,瓶盘钗钏熔成一金”的境界,这样就可以于法自在,得失是非,无有挂碍。

这与六祖慧能大师所说的“佛法在世间,不离世间觉,离世觅菩提,恰如求兔角”圆融出世与世间的思想是一致的,即在世间了脱生死,在了脱生死中生活。据《大慧书》记载,以书信向宗杲请教参禅的士大夫就有四十多人。

据《大慧普觉禅师年谱》记载,宗杲有嗣法的出家弟子八十四人,而追随他参禅的僧众和居士不计其数。“恪诚扣道,亲有契证”的,就有参政李邴、侍郎曾开、侍郎张九成、吏部郎中蔡枢、给事中江安常、提刑吴伟明、给事中冯楫、中书舍人吕本中、参政刘大中、宝文阁学士刘子羽、中书舍人唐文若、御带黄彦节、兵部郎中孙大雅、编修黄文昌、楞伽居士郑昂、秦国夫人计氏法真、幻住道人智常、超宗道人普觉等。

还有“抠衣与列,佩服法言”,与大慧宗杲禅师来往密切的,有内翰汪藻、参政李光、知枢密院事富直柔、侍郎刘岑、侍郎曾几、侍郎徐林、枢密院事楼诏、吏部尚书汪应辰、左丞相汤思退、侍郎方滋、提举李琛、尚书韩仲通、内都知昭庆军承宣使董仲永、成州团练使李成约、安庆军承宣使张去为、开府保信军节度使曹勋、中书舍人张孝祥、御带宁远节度使黄钟威、直殿邓靖、无住居士袁祖岩等。

由此可以知道,大慧宗杲禅师倡导的看话禅在当时文人士大夫中有巨大的影响力。

宋末至元代以后,修学看话禅法的风气更为普遍,看话禅成为了禅宗的主流,曹洞宗后来也接受了看话禅,如明代无异元来禅师大力弘扬看话禅。近代禅门巨匠虚云老和尚,也力倡看话禅。看话禅作为禅门中主要的修行方式,历经宋、元、明、清、民国等时期,一直到今天。

值得一提的是,大慧宗杲禅师及看话禅法,与拙衲所住持的福州开元寺有着甚深的渊源。后世所见的最早、最权威的大慧宗杲禅师关于看话禅法的资料,宋代因刊刻于福州开元寺所编修的《毗卢大藏经》中,而得以保留传世。

一直以来,比丘本性喜参看话禅,对话头的智慧,亦甚为着迷,从中受益良多。也因此,吾之一套拙作,丛书六册于宝岛台湾出版,书名即以话头方式而取。丛书为《看见本性好开心》系列,六册的书名分别是《心,搁哪了》《谁绑住了你》《花繁柳密拨得开》《放不下,就挑起来吧》《修行就是休闲》和《蓦然回首,看见本性了吗》。

本性法师简介

本性法师,福建省宁德市人。先后毕业于南京栖霞山佛学院、北京中国佛学院、斯里兰卡凯拉尼亚大学研究生院,获得硕士学位。泰国摩诃朱拉隆功大学荣誉博士、中国巴利语系高级佛学院专业课教材编写组成员、评审组成员。

学术研究的主要领域为:中国汉传禅学禅法、佛教社会学、南传佛教《清净道论》与汉传佛教《楞严经》的比较研究、佛教教育与创新科技。现任中国佛教协会海外交流委员会副主任、福建省佛教协会常务副会长、福建佛学院院长、福建省开元佛教文化研究所所长。兼任泰国摩诃朱拉隆功大学大乘佛教研究中心中方主任。主编出版《圆瑛大师全集》《福建历代高僧评传》等。出版个人佛学专著《中华佛教禅门五宗》《中华佛教四大禅法》《中国禅法的跨国与跨界》等。出版个人学修《禅思录》与《禅旅记》逾十部。应邀于美国、英国、法国、日本、新加坡、马来西亚、泰国、斯里兰卡等演讲中华禅学三十多场。

附录:

1.净慧主编:《虚云和尚开示录全编》,北京:金城出版社,2011年,第43页。

2.正果:《禅宗大意》,北京:中国人民大学出版社,2007年,第143页。

3.纪华传:《中国佛教与禅宗》,北京:宗教文化出版社,2008年,第56页。

4.(宋)蕴闻编著:《大慧普觉禅师语录》,《大正新修大藏经》第47册,第903、921页。

5.(宋)蕴闻编著:《大慧普觉禅师语录》,《大正新修大藏经》第47册,第893页。

6.(宋)蕴闻编著:《大慧普觉禅师语录》,《大正新修大藏经》第47册,第894页。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”